包括单的鸭纹和以鸭主体的组合纹饰。鸭纹多配以荷莲或芦苇,更奇者与雄鹰相配。宋代受中国花鸟画题材影响,瓷器上的鸭纹为丰富,定窑、景德镇窑、耀州窑、磁州窑多以此为装饰题材,画面上多是两只或四只鸭成双成对,周围莲草相问。尤以老鹰逐鸭为精彩,黑鹰从天飞扑而下,一鸭仓皇逃窜,一鸭急钻入水,尚露腚尾,水花四溅,芦苇摇曳,画面真切动人。

北宋 耀州窑青瓷刻波鸭纹六棱碗

饕餮是古代传说中的一种动物,《吕氏春秋·先识览》记载:“周鼎著饕餮,有首无身,食人未咽,害及其身,以言报更也。”饕餮纹应视作兽面纹中的一种。清代名品有康熙青花饕餮纹瓶、五彩加金饕餮纹方熏、五彩加金饕餮纹尊等等。

清康熙 青花饕餮纹铺首耳大尊束颈敞口,鼓腹圈足。尊形壮硕。口沿、圈足饰蕉叶纹,肩部堆塑双铺首耳,腹部主题纹饰满绘饕餮纹,构图严谨,画工浓淡搭配相宜,深浅变化自如。瓷器仿铜器如此大件者,较为少见。画工如此古朴典雅者则更为少见。

鹿纹是一种反映原始渔猎生活的传统陶瓷装饰纹样。唐代长沙窑有青釉鹿纹褐绿彩注壶,小鹿体态轻盈,边跑边顺盼,是的佳作。宋代缂丝上的天鹿纹移植于瓷器,典型纹饰如定窑白釉盘上的印花鹿纹,画面上两只长角鹿奔跑在枝叶缠绕的花丛中,只鹿回首张望,后一只鹿追赶呜叫。

清雍正 粉彩蝠鹿纹小杯 (一对)

磁州窑枕面上所绘鹿纹动态不同,或在山中奔跑、或在草莽间漫步、或卧于灌木中惊望、或立于路途上徘徊,线条流畅写意。明代晚期流行以谐音和寓意象征吉祥的纹样,鹿纹作为“禄”的替代形象常与蝠(福)、寿桃组合成“福禄寿”吉祥图案出现在青花瓷器上。乾隆朝创烧的粉彩百鹿纹尊,把鹿纹的人文含义推到了,乾隆以后及近代仿制品较多。

明代以青花为装饰,结合抱月瓶自身特的风格,将色彩与器形容于一体,发挥了陈设用艺术品,以永宣时期之抱月瓶富,清代多有仿制。

此器造型饱满丰盈,瓶腹大气,双耳秀美,对比鲜明。

麒麟是中国古代传说中的一种祥瑞神兽,被视作吉祥象征,是古代麟凤龟龙“四灵”之一。形象略似鹿,角,全身生鳞甲,尾像牛尾,简称“麒”。典型作品有元青花麒麟花果纹菱口大盘、元青花麟凤纹四系扁壶等。

明15世纪 青花麒麟纹梅瓶

养德堂珍藏,1980年代购于伦敦。

明代正统、景泰、天顺三朝,未见书写官款的器物,被称为陶瓷史上的「空白期」。但是从文献记载看,正统三年(1438)年曾禁止民窑烧造和官窑式样相同的青花瓷器;

景泰五年(1451)有减饶州岁造瓷器三分之一的记载;天顺元年(1457)曾派中官赴景德镇督烧瓷器,则三朝之中不论官、民窑均有烧造。这三朝的传世青花器物除被称为「云堂手」的人物图器皿外,另有一类以麒麟、孔雀等瑞兽珍禽为主纹的梅瓶、大罐。耿宝昌先生曾指出:「这些器物的风貌与其时画坛高手林良、戴进的画风一致,联系到有关文献记载,笔者认为,这一批青花器,就是继宣德晚期以来的定制,由同一代工匠绘制造就,用于赏赐诸藩王的御窑器」,见1993年出版《明清瓷器鉴定》,74页。

此类单以麒麟入画的十五世纪青花梅瓶极为少见,前文提到一件辽宁省博物馆收藏的麒麟、杂宝云纹梅瓶,见前揭书,74页。

亦可比一件十五世纪青花孔雀麒麟纹大罐,载于东京1976年出版《世界陶瓷全集》

初见于唐代三彩器上,元代盛行。白马又称玉马,特征是两膊有火焰。元代常在瓶、罐上部的云肩形纹饰中绘白马海水纹,习称“海马纹”。如元青花大罐的肩部所绘海马纹,画一匹两膊火焰上飘的白马,不加渲染,配以蓝线勾画的起伏不断的海浪,加强了白马的神奇感。

清康熙 素三彩海马纹碗 (一对)

是龙纹的一种,因其构图上以龙和云组成而得名。龙为主纹,云为辅纹,龙或作驾云疾驰状,或在云间舞动。始见于唐宋瓷器上,如晚唐五代越窑秘色瓷瓶上的云龙纹、宋定窑印花盘上在祥云间蟠曲舞动的龙纹等。元、明、清瓷器上云龙纹更为多见。

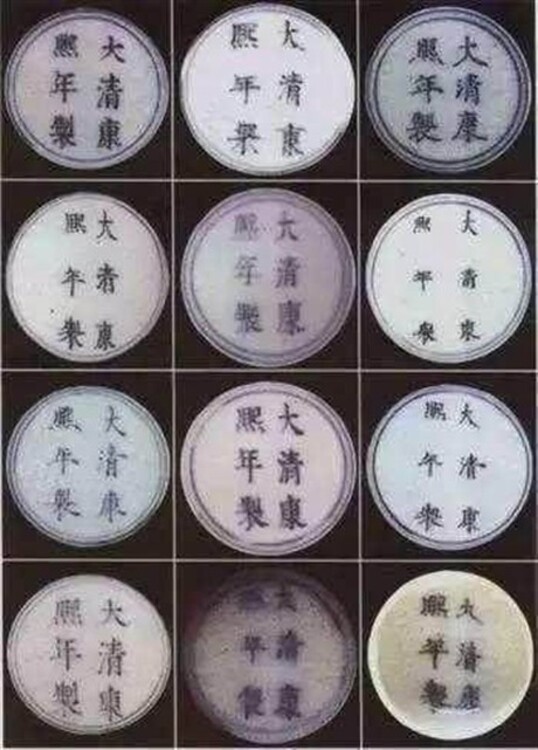

瓷器出窑久了,经过多年的老化,其表面的釉面光泽、釉层质感就会和刚出窑时有所不同,这就是所谓的岁月痕迹。这种痕迹,是通过釉内和釉表面的物质分子析出而形成的反射光、折射光变异,以及历年以来摩挲使用而形成的皮壳包浆等各种因素组成形成的,行里称之为“釉光”。

陈浏

陈浏,字亮白,号寂园叟,江苏江浦人,生卒年不详。清朝末年,陈浏曾在北京居住了20余年,每日与友人往来唱和,鉴赏古董。该书即是他将日常所见瓷器及个人鉴赏瓷器的心得结合当时商业方面的霈求与价值所作的笔记,尚未归纳整理;但对于瓷器的形制、釉色、款识、颜色等方面的描述及鉴别颊有见地,对于今天研究某些品类的瓷器及对外贸易的历史也有一定的参考意义。

《增补古今瓷器源流考》

邵蛰民原撰,余启昌增补,民国二十七年(1939年)铅印本。邵蛰民(生卒年不详),北京人,好金石之学,该书乃根据其历年亲眼所见撰写而成。全书分为总论、时代、出处、色泽、器式、款识、绘画、赏鉴、杂记、附识,共十部分,对瓷器的发展变化、形制特征等详加评论,引证博赅,文笔简练。该书增补者余启昌,字戟门,浙江绍兴人,光绪八年(1882年)生,卒年不详。佘氏于宣统三年(1911年)毕业于日本东京大学,归国后在北洋中供职,1928年后弃官从文,曾在北平大学及北京大学任教。民国初年,余启昌在友人的启发下开始研究瓷器,此后又经历了承德、沈阳两处文物移存北京及故宫文物清点工作。迨至抗战前夕的古物南迁,余遂立志撰述。1938年夏,得到邵蛰民的《古今,器源流考》,利用半年左右的时间为之增补重新编辑,于当年冬天行。